一、空调制冷机房的能效指标

在制冷机房能效研究中,美国采暖、制冷与空调工程师学会,通过调研大量的公共建筑、工业建筑的实际案例,于2001年9月在全球率先提出制冷机房系统能效评价指标,并定义了冷水机组综合部分负荷性能系数、冷机能效比和水系统运行输送效率等,开创了高效空调制冷机房规范化建设的先河,详见ASHRAE 189.1-2014《高性能绿色建筑设计标准》。 该标准率先定义了冷水机组综合部分负荷性能系数(IPLV)、水系统输送效率等指标,强调全生命周期能效评价。

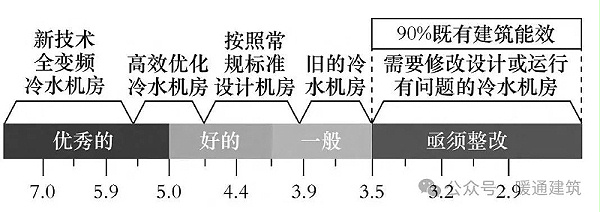

美国ASHRAE标准进一步细化了能效分级:EERa>5.0为高效机房,3.5~5.0为一般机房,<3.5则为需改造机房。我国高效制冷机房现行评价标准主要包括地方标准和团体标准两类,目前尚无国家强制标准。

广东作为科技创新最活跃的地区之一,在2017年率先推出了地方标准DBJ/T15-129-2017《集中空调制冷机房系统能效监测及评价标准》,从实际运行效果出发,构建了高效空调制冷机房的评价等级划分、评价指标体系及方法,明确指出最高等级的高效空调制冷机房冷源系统能效比应该不低于5.0,为我国高效机房的推广起到了率先示范和风向指引作用。

二、我国制冷机房能效现状

我国制冷机房能效现状不容乐观——清华大学调研显示,国内67个城市的制冷机房综合能效普遍低于4.0,75%的机房能效处于ASHRAE标准的“需改造”区间,与国际先进标准水平差距显著。这种差距既源于技术应用的不足,也反映了标准体系的不完善,凸显了发展高效制冷机房的紧迫性。

高效制冷机房并非简单的设备堆砌,而是以系统综合能效为核心的整体解决方案。根据我国现行主流标准,冷源系统能效比(EERa)不低于5.0的空调制冷机房被定义为高效机房。

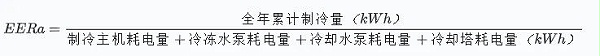

这一指标不同于单一设备的能效评价,而是涵盖制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔等全系统的综合能效,其计算公式为:

三、高效制冷机房的未来趋势与发展建议

1.技术发展方向

国产化软件突破:需研发自主可控的负荷模拟内核,支持新材料、新构件模块接入,如光伏建筑一体化(BIPV)与制冷系统的耦合模拟。

零碳能源融合:结合地源热泵、分布式光伏等可再生能源,上海某项目通过光伏直驱冷却塔风机,实现机房碳减排12%。

数字孪生技术:构建机房全要素虚拟模型,实时映射物理系统状态,预测性维护可降低故障停机时间50%以上。

2. 完善标准与机制

制定国家标准:统一能效术语与测试方法,覆盖制冷、制热全系统,参考新加坡按建筑类型和制冷量分级的思路。

全过程责任机制:明确设计、施工、运维主体的能效责任,推广“施工总承包+能效担保”模式,某项目通过该模式使实际能效达标率从60%提升至95%。

第三方评价体系:引入独立机构开展能效检测,强化数据溯源,避免“重设计、轻运行”的形式主义。

通过标准引领、技术创新和机制保障,我国制冷机房能效水平有望在2030年前实现质的飞跃。目前国内有许多成功实施的案例,其高效机房不仅能带来30%以上的能耗降低,更能推动建筑行业向绿色低碳转型。